2025年7月24日,在“2025第2屆智慧抽水蓄能電站大會暨水電智能運維及人工智能大會”上,「金蓄」2025抽水蓄能行業技術案例創新應用評選獲獎名單公布。

中國三峽建工(集團)有限公司、浙江天臺抽水蓄能有限公司、中國水利水電第十二工程局有限公司、中國水利水電科學研究院、長江三峽技術經濟發展有限公司、中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司憑借其“抽蓄電站首次低熱水泥面板混凝土限裂關鍵技術及應用”案例,獲得“抽水蓄能領域案例創新獎”。

單位介紹

中國三峽建工(集團)有限公司(以下簡稱“三峽建工”)主要業務涵蓋大水電、抽水蓄能等。承擔了三峽、烏東德、白鶴灘、溪洛渡、向家壩等世界巨型水電工程的建設管理任務,奠定了“世界水電看中國、中國水電看三峽”的行業引領地位。全球裝機容量排名前12的水電站,5座由三峽建工開發建設,全球70萬千瓦以上的水輪機組超過2/3由三峽建工建設投產。

三峽建工近年來緊緊圍繞國家“雙碳”目標,全力進軍抽水蓄能行業,高質量建成我國華東地區最大的“充電寶”——浙江長龍山抽水蓄能電站,大力推進浙江天臺、浙江松陽、安徽石臺、甘肅張掖、青海南山口等10余個抽水蓄能項目建設,綜合實力穩居抽蓄行業第一方陣。

三峽建工堅持以服務國家戰略為導向,依托國家重大水電工程建設,形成水電工程技術與科技創新能力和水電工程建設標準引領能力,推動了我國水電設計、施工、管理、裝備制造全產業鏈、價值鏈和供應鏈水平顯著提升。取得了百萬千瓦水電機組、特高拱壩智能建造、巨型地下洞室群開挖圍巖穩定等一大批標志性、引領性創新成果。獲國家科技進步特等獎1項,一等獎1項,二等獎13項,省部級及行業學會獎項230余項,取得專利近700項。

案例介紹

在全球能源結構向低碳轉型的背景下,抽水蓄能電站作為大規模儲能的核心載體,對保障電網穩定與促進清潔能源消納至關重要。混凝土面板作為抽水蓄能電站水庫的核心防滲結構,其耐久性直接影響電站效益和安全。然而,施工期水泥水化熱引發的溫度應力、收縮變形,以及運行期堆石體沉降、周期性溫度變化等因素,易導致面板開裂,傳統防裂技術存在單一材料性能局限、溫控模型預測精度不足等問題,亟需突破材料創新與智能調控的關鍵技術瓶頸。

本項目以浙江天臺抽水蓄能電站為工程依托,針對混凝土面板開裂這一多因素耦合難題,圍繞“材料創新”與“技術創新”兩條主線,構建新型復合限裂混凝土配合全生命周期溫控模型的抽蓄面板協同防裂體系。項目歷時多年,通過室內試驗、數值仿真與工程驗證相結合,首次提出低熱水泥+纖維+限裂劑的抽蓄面板混凝土復合限裂技術體系,建立了覆蓋施工期至運行期的溫度場-應力場全生命周期仿真模型,創新了面板智能自適應養護技術,形成了具有自主知識產權的高性能防裂技術方案。主要研究內容包括:

1.抽蓄面板低熱混凝土限裂復合技術體系提出

通過試驗分析低熱水泥、纖維、限裂劑對混凝土各項性能的影響,確定面板混凝土限裂復合技術體系,低熱水泥降低混凝土水化溫升、纖維提升極限抗拉、限裂劑補償水化過程固有收縮。并基于低熱水泥-補償收縮-改性玄武巖纖維復合限裂體系開展面板低坍落度混凝土配合比優化及應用研究,滿足設計及施工需求,有效提高混凝土的抗裂能力。

2.全生命周期溫控模型構建與驗證

基于熱傳導理論與有限元方法,建立考慮水化熱、外界氣溫、水庫水溫及堆石體變形的三維溫度場仿真模型。開發應力場與變形反演技術,結合施工期監測數據,反演堆石體沉降規律,構建面板應力預測模型。驗證模型可靠性,提出施工期與運行期溫控標準,實現面板應力動態調控。

3.防裂技術集成與工程應用

結合材料性能試驗與仿真分析結果,優化混凝土澆筑工藝和養護制度,減少施工期溫度應力與收縮變形。最終,在天臺抽水蓄能電站開展工程驗證,通過裂縫普查與監測,評估防裂技術效果,形成工程應用經驗。

低熱水泥-補償收縮-改性玄武巖纖維復合限裂體系混凝土成功應用在天臺抽水蓄能電站上庫主壩面板,經過數值仿真研究,采用智能溫控和大壩養護方法的綜合運用,有效減少了面板混凝土的裂縫,確保了水庫大壩的安全。現場澆筑時,溜槽入口處混凝土坍落度值控制在5cm左右,混凝土和易性較好。蓄水前對上庫大壩面板進行裂縫普查,上庫3.38萬㎡面板僅12條裂縫,遠少于類似工程或同規模大壩面板裂縫的數量。類似工程面板裂縫處理按照680元/m,節支總額160萬元,大幅減少后期面板裂縫修補花費。同時,抑制裂縫也可以減少上庫滲漏損失,預計電站年發電量增加5%,按年發電15億度計算,預計年增收益超900萬元。本項目可推動水工混凝土材料升級與智能化防裂技術發展,支撐我國清潔能源基礎設施建設。

創新點、亮點

1.抽蓄面板低熱混凝土限裂復合體系應用研究

常規混凝土限裂手段主要分為:纖維控裂、補償收縮、水化過程緩釋等,由于各類限裂材料作用途徑及方式并不相同,一定程度上會出現功能排異性及相互制約,如何篩選相互協同作用,同時整體提升混凝土工作性能、熱學性能及限裂能力的復合體系成為當下市場眾多抗裂材料應用的攔路虎。

本項目針對面板混凝土限裂新材料,從力學性能、熱學性能、水化趨勢三方面開展應用研究,構建了基于低熱水泥降低混凝土水化溫升、纖維提升極限抗拉、限裂劑補償水化過程固有收縮的抽蓄面板混凝土限裂復合技術體系。并進一步開展面板低坍落度混凝土配合比優化及應用研究,滿足設計及施工需求,有效提高混凝土的抗裂能力。

(a)復合限裂體系混凝土拌合物

(b)復合限裂體系硬化混凝土

圖:復合限裂體系混凝土

2.混凝土面板全生命周期溫控模型與智能仿真分析技術

施工期堆石體沉降變形具有時空非線性特征,實測數據離散性大,導致面板應力預測偏差顯著。需建立考慮流變特性的堆石體本構模型,結合監測數據反演技術,實現面板-堆石體耦合變形的精細化模擬。

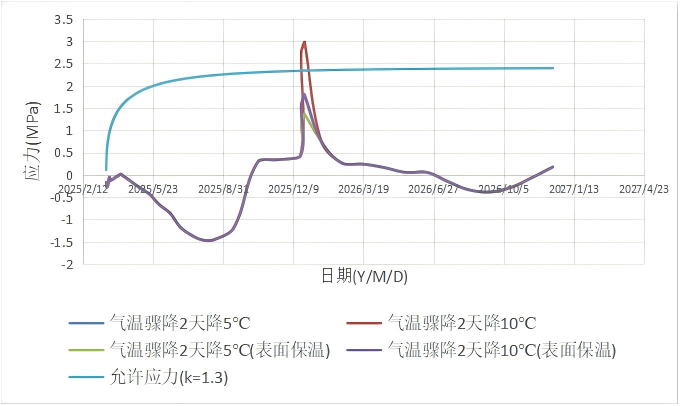

本項目構建了全生命周期溫控模型,首次實現了溫度場與應力場的多維度耦合仿真分析。通過有限元法建立混凝土面板溫度場計算模型,綜合考慮水化熱、外界氣溫、水庫水溫等多因素影響,結合施工期堆石體變形反演數據,精準預測面板溫度分布與應力變化規律。

圖:天臺上水庫大壩面板氣溫驟降應力對比圖

3.低熱水泥混凝土溫控技術與自適應養護技術

混凝土面板開裂是溫度場、濕度場、應力場及堆石體變形多場耦合作用的結果。傳統仿真模型難以準確模擬施工期水化熱-環境溫度-堆石體沉降的動態交互作用,尤其是高寒地區晝夜溫差與寒潮沖擊疊加效應導致的溫度應力突變。

本項目提出了適用于面板地低熱混凝土的溫控標準與養護方案。通過室內試驗與現場驗證,確定了低熱水泥混凝土的水化熱峰值。建立低熱水泥與粉煤灰、膨脹劑的協同作用模型,優化配合比;建立面板低熱混凝土仿真計算模型,根據實測數據反演低熱混凝土參數。當仿真預測面板表面溫度變化較大時,灑水系統提前觸發高頻大流量模式,通過高壓霧化裝置在面板表面形成連續水膜,快速抑制表面溫度驟變引發的應力集中;反之切換為間歇式低流量養護,實現基于仿真預測的智能養護策略。

本項目通過研究低熱水泥、纖維、限裂劑對混凝土各項性能的影響,篩選協同作用的限裂新材料,整體提升混凝土工作性能、熱學性能及限裂能力,確定面板混凝土限裂復合技術體系:低熱水泥降低混凝土水化溫升、纖維提升極限抗拉、限裂劑補償水化過程固有收縮,并進一步開展面板低坍落度混凝土配合比優化及應用研究。

早齡期(28d)較基準混凝土裂縫面積降低58%,具有明顯優勢,且適用于高寒、高濕、大溫差等復雜環境。首創的全生命周期溫控模型實現了施工期水化熱-環境溫度-堆石體變形的多場耦合分析,結合施工期監測與智能仿真技術,構建了"監測-預測-調控"一體化防裂體系。

該技術在天臺電站上水庫大壩面板成功應用,在完工蓄水前檢查僅12條裂縫,遠低于同類電站面板裂縫數量,驗證了其在復雜環境下的適應性。本技術為抽水蓄能電站建設提供了可復制的智能防裂解決方案,推動面板建設領域向數字化、精細化方向發展。

上一篇:無